やっと年末調整が終わりました!

まだ法定調書の作成が残っていますが、とりあえず年末調整後に印刷しておくべき帳票他(年度更新前のタイミングでしか出来ない)について書きたいと思います。

(源泉徴収票/給与支払報告書は印刷済という前提です)

①令和3年分「源泉徴収簿」と「賃金台帳」の印刷

・源泉徴収簿を印刷する場合

まず「年末調整ナビ」から「6-1.保管用帳票の印刷の源泉徴収簿」をクリック、

「印刷の設定」↓で、「普通紙に印刷する」「令和3年分官公庁タイプ」を選択し、その隣の列に表示された「印刷する従業員を選択」で選んで印刷をかけるだけです。

(私は途中で数字を確認するため源泉徴収簿を印刷した時に「令和4年分官公庁タイプ」になってるのに気がつかなくて、左側に何も数字が表示されず(毎月の給与や社会保険料、税金等)焦って弥生のサポートに電話してしまいました)

保管帳票として源泉徴収簿を印刷するのではなく、年末調整の過不足精算後に数字を確認したい場合は「印刷の設定」画面の下の方(緑色の枠で囲った)「年末調整欄のみ」を選択するとそこだけが表示されます。

他にも申告書の入力が正しいか確認する明細書等はありますが、やっぱり「源泉徴収簿」が一番見やすいと思います。

・賃金台帳を印刷する場合

※「弥生給与」で「賃金台帳」を印刷する場合は専用用紙が必要で、普通紙には印刷できません。

「源泉徴収簿」を印刷した時と同じく、「年末調整ナビ」から「6-1.保管用帳票の印刷の源泉徴収簿」をクリック↓

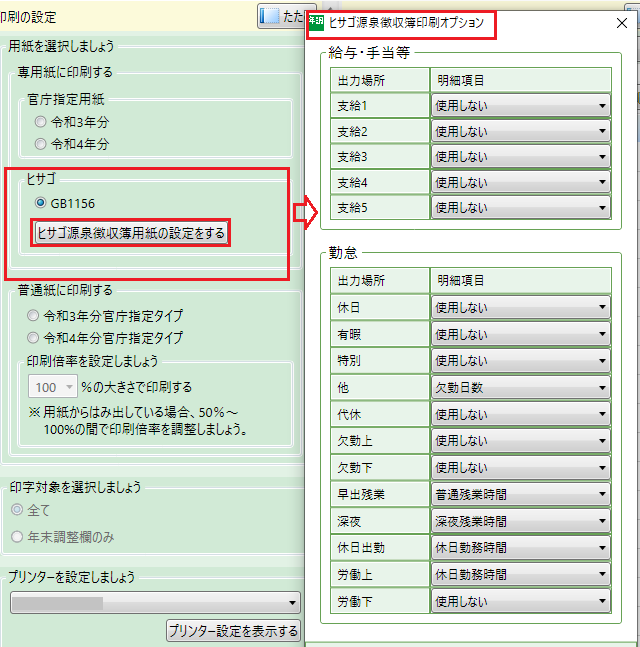

↓「印刷の設定」で「ヒサゴ GB1156」を選択後、その下の「ヒサゴ源泉徴収簿用紙の設定をする」をクリックすると、右側に「ヒサゴ源泉徴収簿印刷オプション」が表示されるので、ここで詳細を設定して印刷をかけます。

「弥生給与」の年末調整には「賃金台帳」という帳票名の帳票は無く、「源泉徴収簿」をさらに設定したのが「源泉徴収簿 兼 賃金台帳」となります。

「弥生給与」を最初に使った年は専用用紙を買ったのに「賃金台帳」の印刷メニューが探せずものすごく焦ったことを思い出しました。

そこから数年、毎年年末調整後に「賃金台帳」を印刷していたのですが、法令改正が頻繁で都度専用用紙を買うのもお金がかかります。

◆「源泉徴収簿」と「賃金台帳」は何が違うと言えば

・勤怠のデーター

・年末調整(源泉徴収票)情報

を一枚の紙に表示することが出来ることです。

でも、

私の職場では勤怠は別管理で「弥生給与」と連動させてないし、年末調整は「源泉徴収簿」で確認できるし、毎月の給与や社会保険料、税金等は「弥生給与」の「集計(A)」の「賃金台帳」でいつでも過去に遡って見る(印刷も可)ことが出来るので、専用用紙を買って保管する必要はないと判断して今は印刷はしていません。

一枚の紙で全ての情報が見られるのは便利ですが、今は別にいいかな、ということです。

②令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の印刷

※これは年度更新後は印刷出来ないので、その前に必ず印刷すべき書類です。

まず「年末調整ナビ」の↓「2-4.書類の準備」の下の方、「扶養控除等申告書(翌年分)」の・会社情報のみを印刷・会社情報と従業員情報を合わせて印刷のどちらかを選んで印刷をかけるだけです。

従業員情報を合わせて・・を選ぶと、その後マイナンバーの表示の有無の選択が出来ます。

従業員情報も合わせた方が本人が記入する手間も省けるので当然こちらを選んで印刷をかけますが、その後入社したり、記入をミスったりした人のために、会社情報のみも少し印刷してします。

注意としては裏面は印刷されないので必要な人には国税庁のPDF(の裏面)を配布要ということです。

③給与支払報告書郵送時の宛名ラベルの印刷

自治体の宛名ラベルを印刷できるなんて今日知りました!(苦笑)

いつから可能だったんでしょうか・・・・

さて、宛名ラベルの印刷方法ですが、

「年末調整ナビ」↓の「6-2-1.紙で提出を行う場合」の「給与支払報告書(総括表)」を選択後、表示された画面右上の「集計」をかけるとその下に自治体の名称や人数がだ~っと出てきます。

その表示された画面の一番上の右端の「印刷」をクリックすると、「印刷の設定」↓の真ん中あたりに「宛名ラベルを印刷する」で弥生かヒサゴかを選んで印刷をかけるだけです。

便利になりましたね、、、過去に郵送時に(全部ではないにしろ)レターパックライトに住所を手書きして四苦八苦してたことを思い出しました。

私が今日までこの「宛名ラベル印刷」に気がつかなかったのは、各自治体から総括表セットが送られてくるのでそれを活用していたためです。

宛名ラベルの無い自治体は封筒から切り貼り、大きすぎる返信用は小さく工作して出来るだけ無駄にならないようにしていました。

給与ソフトでここまで出来ると、紙ベースの申請とはいえ、自治体からの総括表セットは不要ですね。。。

これからもっと電子化が進んで、紙の書類で保管というのも少なくなってくるのかもしれませんが、私の職場としてはやっぱりまだ紙ベースで、規模からしてもその方がやりやすいのが現状です。